これからは低脂肪DDGS

2013 年 7 月 1 日

アメリカ穀物協会および十勝農協連は1日、北海道帯広市で「トウモロコシDDGSセミナー」を開催した。

乳牛・肉牛の栄養・飼料関係者ら約100名が参加した。

エタノール蒸留併産物である「トウモロコシDDGS」は、主に配合飼料の原料として、日本では既に普及が進んでいる。

そこで今回のセミナーは、自給粗飼料とDDGSの最適な組み合わせ方法を探るとともに、最近導入されている、油分抽出による新しいタイプの「低脂肪DDGS」の情報提供を目的に行なわれた。

講演は、

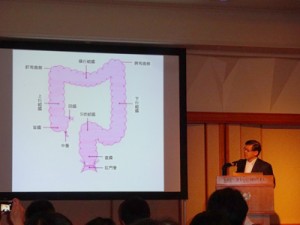

・阿部亮氏(畜産・飼料調査所「御影庵」主宰、Dairy Japan連載「乳牛の飼料手帳」でお馴染み)が「北海道・十勝の自給飼料の特性と栄養補給」

・米持千里氏(前・科学飼料協会事務局長)が「DDGSの成分栄養価の現状」

・ジェラルド・シャーソン氏(米国ミネソタ大学 教授)が「低脂肪DDGSの肉牛と乳牛への飼料価値」

と題して行なわれた。

米国には現在、217エタノール工場があり、年間3700万tのDDGSが生産されており、そのうちの75%以上が既に低脂肪DDGSであるという。

従来タイプのDDGSの粗脂肪含量は12.2%(日本標準飼料成分表2009)であるが、油抽出による新しいタイプの低DDGSでは7-9%、粗蛋白質含量は29.8%(同)であったものが31-32%となる。

現在、農水省への栄養価申請のための試験を実施中で、来春には新たな栄養価が公表される予定。

TrackBack URL :

Comments (0)