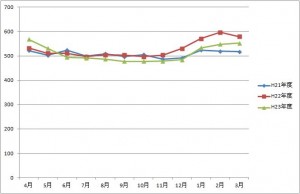

ホクレン昨年度の受託乳量は前年比99.9%

2012 年 4 月 6 日

ホクレン農業協同組合連合会は平成23年度の生乳受託乳量(北海道内インサイダー酪農家の出荷乳量、速報値)をまとめた。

それによると378万1176t、前年比99.9%、うるう年修正99.6%で、目標の102%には届かなかった。

支所(地区)別は以下のとおり。

函館=8万673t(前年比101.1%、うるう年修正100.8%)

倶知安=2万4148t(同95.7%、95.4%)

苫小牧=9万2328t(同96.9%、96.6%)

札幌=2万2777t(同95.0%、94.8%)

岩見沢=2万4714t(同90.2%、90.0%)

留萌=11万3567t(同96.9%、96.6%)

旭川=17万5054t(同98.1%、97.8%)

稚内=28万2259t(同99.4%、99.1%)

帯広=106万8271t(同100.5%、100.2%)

北見=55万7273t(同100.0%、99.8%)

釧路=53万3946t(同99.8%、99.5%)

中標津=80万6167t(同100.9%、100.7%)

TrackBack URL :

Comments (0)