選別精液でホル交配率が増加―北海道家畜人工授精師協会

2016 年 7 月 11 日

北海道家畜人工授精師協会は、平成27年(1月1日~12月31日)「乳・肉用牛人工授精実施成績」の取りまとめ結果を発表した。

授精成績は以下のとおり。カッコ内は前年比。

●乳用牛—-初回授精受胎率

未経産・経産合計:42.8%(+0.4%)

未経産:54.8%(+0.5%)

経産:37.2%(前年と同じ)

●肉用牛—-初回授精受胎率

未経産・経産合計:59.7%(-1.3%)

未経産:62.7%(+0.3%)

経産:59.3%(-1.6%)

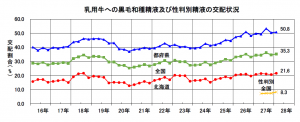

乳用牛授精実頭数での、精液種類別交配割合は以下のとおり。

ホル種通常精液:73.5%(-2.0%)

F1:17.6%(-0.5%)

性選別:8.9%(+2.4%)

性選別精液の増加で、ホル種精液は82.4%(+0.4)。

TrackBack URL :

Comments (0)