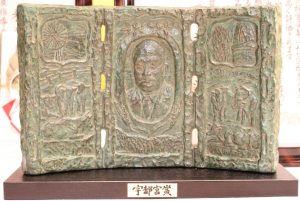

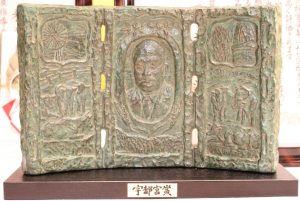

宇都宮仙太郎翁顕彰会(北良治理事長)は1月10日、「第52回宇都宮賞」の表彰者を、以下の3氏に決定した。表彰式は例年どおり、同翁の命日にあたる3月1日に札幌市で開催する。

●酪農経営の部=松岡孝幸氏(下川町)

牛舎増築を重ね規模拡大に努め、平成12年には町内初となる経営の法人化を実現する一方、27年にはバイオガスプラントを設置。発電のほか耕種農家の畑を借りてデントコーンを栽培し、収穫後に消化液を散布して畑を返す交換耕作にも取り組むなど、道北地域での先駆的で模範となる経営を展開している。

3年に酪農ヘルパー利用組合の設立に尽力したほか、16年には自給飼料の安定確保や労働負担軽減を目指して、構成員19戸の「有限会社下川フィードサービス」(TMRセンター)を設立。代表として長年運営に関わり、構成員の個体乳量、初産分娩月齢や分娩間隔の早期化には優れた成績を収めている。

現職:有限会社下川フィードサービス・相談役

●酪農指導の部=高橋勝義氏(中標津町)

平成11年に中標津町農協の代表理事組合長に就任し、町民に地元の牛乳を飲んでほしいとの強い思いから、13年にJA中標津乳製品工場で「なかしべつ牛乳」ブランドの製造・販売を開始。職員と組合員が徹底した乳質改善に取り組み、今では全国トップクラスの品質評価を得ている。

28年に根室管内初となる担い手研修機能や酪農ヘルパーの技術支援等を備えた農協出資型法人「株式会社RARA Farm 中標津」を設立。地域の生産乳量の確保と酪農支援体制の強化を図るなど、持続可能で安心して営農できる環境づくりに取り組んでいる。

現職:中標津町農協・代表理事組合長など

●乳牛改良の部=小椋茂敏氏(上士幌町)

乳牛改良とりわけ体型レベルの向上や長命・連産の牛群作りを目指して、牛群検定や受精卵の採卵等に積極的に取り組み、仲間とともに乳牛改良同志会の活動や共進会に積極的に参加している。

牛群体型審査では、EX級5頭、VG級31頭、GP19頭で、その平均得点が85.7点、平均体型偏差値154.3という傑出した成績。これまで50頭のEX牛を輩出している。

認定審査委員として全道B&Wショウおよび全道ナショナルショウをはじめ、道内各地や府県の共進会で数多く審査員を務め、乳牛改良に関する技術の向上や後継者の指導に尽力している。

現職:上士幌町農協・代表理事組合長など