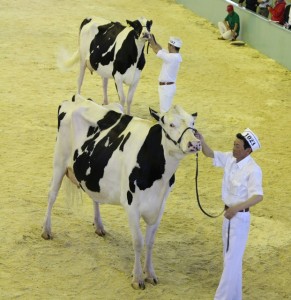

『アニマルウェルフェア認証』がスタート その1

2016 年 6 月 19 日

わが国初のアニマルウェルフェア(家畜福祉)認証機関となった『一般社団法人 アニマルウェルフェア畜産協会』が6月18日、札幌市で設立記念セミナーを開催した。

同協会は、“五つの自由”(※)の原則に基づいたアニマルウェルフェアの普及と振興に関する活動を行なうことを目的とし、2014年に酪農・畜産農家や獣医師、研究者、流通販売業者などで組織された『北海道・農業と動物福祉の研究会』が前身。

このたび新たにアニマルウェルフェア畜産認証事業を開始するにあたり改組した。

認証事業はまず酪農からスタートする。

同協会のアニマルウェルフェア認証基準は、動物ベース13項目(傷病・死廃事故の被害率や第四胃変位の発生率、除籍した牛の平均月齢など)、施設ベース13項目(カウトレーナーやスタンチョンの原則禁止、冬期間のパドックでの運動など)、管理ベース26項目(濃厚飼料の上限設定、1人当たり搾乳牛飼養頭数、死亡獣畜取扱場に搬入前の獣医師による安楽殺)からなる。

認証を得たい酪農場は、同協会の審査員による年2回(夏期と冬期)の訪問審査を受け、上記の三ベースとも80%以上が適合しなければならない。認証を得た酪農場は、自家産の牛乳乳製品に認証マークを付けて販売することができる。

同協会の代表理事・瀬尾哲也氏(帯広畜産大学)は、「アニマルウェルフェアをもっと知ってもらいたい、というのが当協会の大きな目的。そのために認証事業を開始する運びとなった」と挨拶した。

※アニマルウェルフェア“五つの自由”

1 空腹および渇きからの自由、2 不快からの自由、3 痛み、傷、病気からの自由、4 正常行動発現の自由、5 恐怖、苦悩からの自由

TrackBack URL :

Comments (0)