(独)家畜改良センターは、平成22年2月23日に公表を予定している「乳用牛評価報告2010-1(国内種雄牛および雌牛)」から遺伝的能力評価手法を改善・変更する。

そのうちの一つは、乳量や乳成分に関する評価を、月に一度個体ごとの記録から305日間の能力を推定する「乳期モデル」に代え、記録情報をそのまま用いる「検定日モデル」という新たな手法を導入するもの。

「検定日モデル」は、予め305日間の能力を推定する必要がないため、遺伝的能力をより正しく評価することができる。

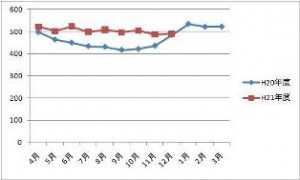

また、「検定日モデル」の導入より、評価対象となる雌牛の頭数が増加する、新しい種雄牛の評価のタイミングが早くなる、遺伝的能力をグラフで見ることができる、2008年11月に開始した「泌乳持続性」(※)も目で見ることができる、などのメリットがある。

なお、この他にもいくつかの変更点があり、これらの改善・変更により、個体ごとの評価結果が一時的に変動する可能性があるが、従来以上に正確な遺伝的能力を計算することができることから、国内乳用牛のより一層効率的・効果的な改良が期待できる。

さらに詳しくは、(独)家畜改良センターのホームページ(http://www.nlbc.go.jp)へ。

※【泌乳持続性】=泌乳最盛期と泌乳後期の乳量の違いを示す指標。泌乳持続性が優れているほど泌乳曲線がなだらかになり、管理がしやすく疾病に罹患しにくいと考えられる。

※《参考》Dairy Japan 2009年7月号「平準化した泌乳曲線を持つ牛群づくりへ」(富樫研治氏)

※《参考》Dairy Japan近刊で「泌乳持続性の育種価評価の特徴とは?」を予定しています。