国内の酪農基盤に軸足を置くことに変わりなし 雪メグ株主総会

2013 年 6 月 25 日

雪印メグミルク(株)は25日、札幌市で「第4回定時株主総会」を開催した。

中野吉晴社長は事業報告として、全国の生乳生産量760万7000tのうち112万9000t(前年比103.2%)を原料乳として買い入れたこと、連結業績として売上高5229億円・営業利益150億円(前年は5094億円・157億円)で増収減益だったことなどを報告した。

総会後の会見で、「酪農生産者はTPP交渉参加に不安を持ち、円安等に伴う飼料や資材の高騰で大変に苦慮しているが、どのように対応しいくのか?」という質問に対して、中野社長は、「酪農と乳業は車の両輪であり、乳業は酪農があって、はじめて成り立つと認識している。したがって当社は、国内の酪農基盤に軸足を置いて対処していくことに変わりない。そうしたなかで乳業者として当社がまずやるべきことは、商品開発で需要を拡大していくことである」語った。

さらに、同社の酪農総合研究所から酪農生産者向けの情報発信を積極的に行なっていることや、グループの雪印種苗(株)がJAしべちゃおよび標茶町とともに農業生産法人を立ち上げ、自給飼料の拡大を図ることに取り組むことなどにも触れた。

そして、「国内の酪農生産者と乳業者が足並みを揃えて基盤を安定させ、将来の展望を描ける道筋を見つけることが大切だと思っている」と語った。

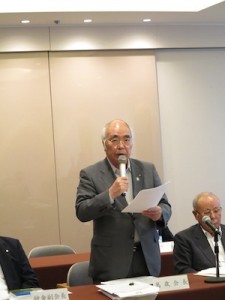

写真=総会後の会見で、TPP交渉参加や円安などの影響と対策などについて語る中野吉晴社長

TrackBack URL :

Comments (0)