味の素ヘルシーサプライ(株)は5月15日、帯広市で「乳牛アミノ酸栄養セミナー2018」を開催した。

全国から酪農家はじめ乳牛栄養の技術者ら約150人が参加した。

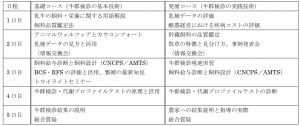

チャールズ・シュワブ博士(米国ニューハンプシャー大学名誉教授)が「乳牛アミノ酸栄養」と題して基礎編・実践編を解説。杉野利久博士(広島大学准教授)が「国内酪農における乳牛アミノ酸栄養の活用」と題して研究結果を紹介した。

以下はその要約。

●《基礎編》今の乳牛はバイパスアミノ酸が不可欠―シュワブ博士

□乳牛はアミノ酸を要求量しており、CP(粗蛋白質)を要求しているのではない。

□乳牛が吸収できるアミノ酸源は、菌体蛋白質(総アミノ酸の40~60%)、RUP(ルーメン非分解蛋白質、同35~55%)、内因性蛋白質(同約5%)である。

□RDP(ルーメン分解性蛋白質)給与の目的は、ルーメン微生物が炭水化物の消化を最大にして菌体蛋白質合成を最大化できるようルーメン微生物のアンモニアとアミノ酸の要求量を満たすことにある。RUP給与の目的は、乳牛が要求しているにもかかわらず菌体蛋白質だけでは供給できない不足分のアミノ酸を供給することにある。

□乳牛の体内で毎日合成される蛋白質の量は、吸収される必須アミノ酸の量、組成、利用効率によって決まる。乳牛において最も制限になりやすい二つのアミノ酸はリジンとメチオニンである。吸収されるアミノ酸の最適な比率を実現するためには、リジンとメチオニンのルーメンバイパス製剤が不可欠である。

□乳牛が利用できるバイパスアミノ酸がどれだけ供給されるかは、製品によって非常に差がある。

●《実践編》アミノ酸バランスを整える手順―シュワブ博士

1 ルーメン機能を最適化しDMIと菌体蛋白質を最大化するために、高品質の粗飼料を給与する。

2 ルーメン機能を正常化しMUN(乳中尿素態窒素)を目標レベルに収めるために、十分な、だが過剰ではないRDPを与える。

3 MP(代謝蛋白質)中リジン比を最適値に近づけるよう、リジンが豊富な蛋白質飼料を給与するとともに、バイパスリジン製剤を組み合わせる。

4 MP中Lys/Met(リジン/メチオニン)比が最適になるよう、ルーメンバイパスメチオニン製剤を組み合わせる。

5 乳牛が必要とする最小限までRUP給与量を減らす。

□移行期牛においてリジンとメチオニンのバランスを整えると、DMI(乾物摂取量)が増え、乳量および乳蛋白質が増え、ケトーシスが減少し、肝機能が改善され、炎症および酸化ストレスが抑制され、妊娠ロスが減る。

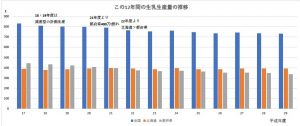

●分娩前のバイパスリジン給与は分娩前後のDMIを増加させる―杉野博士

□分娩移行期においてDMIは最も重要である。そこで「分娩前のリジン補給が分娩後のDMIおよび乳量を増加させる」というデータに着目。分娩前3週間、バイパスリジン製剤(AjiPro-L)を添加してバランスを整えた。すると分娩前のDMI落ち込みが軽減され、分娩後のDMIは高めに推移し、肝機能も良好だった。

□さらに、バイパスリジン製剤をTMRに混合した際にリジンが溶出していないかどうかを3種類の製品で調査したところ、大きな違いが見られた。したがって製品ごとで添加量を設定する必要があるとともに、費用対効果を吟味する必要がある。