「見える化」のすすめ

2012 年 10 月 5 日

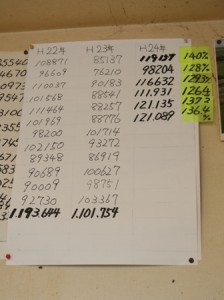

生産量を伸ばすことを第一の目標としている十勝管内のTさん。

毎月の出荷乳量(数字)を牛舎の事務所の壁に貼り、

対前年比もはっきりと明示しています。

いわゆる「見える化」です。

Tさんは、こうした「見える化」でモチベーションを上げ、

出荷乳量を増やしていくための戦略を練り、

さらにボトルネック(進行の妨げとなる点)を改善するための努力、

情報収集に余念がありません。

「見える化」は確かに効果あります。

TrackBack URL :

Comments (0)